中学受験に役立つ体験学習スポット 社会:歴史

中学受験は他の受験と違い子どもが受験をします。ここに大きなポイントがあります。子供は好奇心旺盛なため様々なことに興味を持ちますが興味を持つという機会をいかに親が沢山与えてあげられたか否かは子供の学習力に大きな差を生み出します。このブログでは子供の知的好奇心を高められ、かつ子どもとの思い出を作ることができるスポットを紹介して参ります。

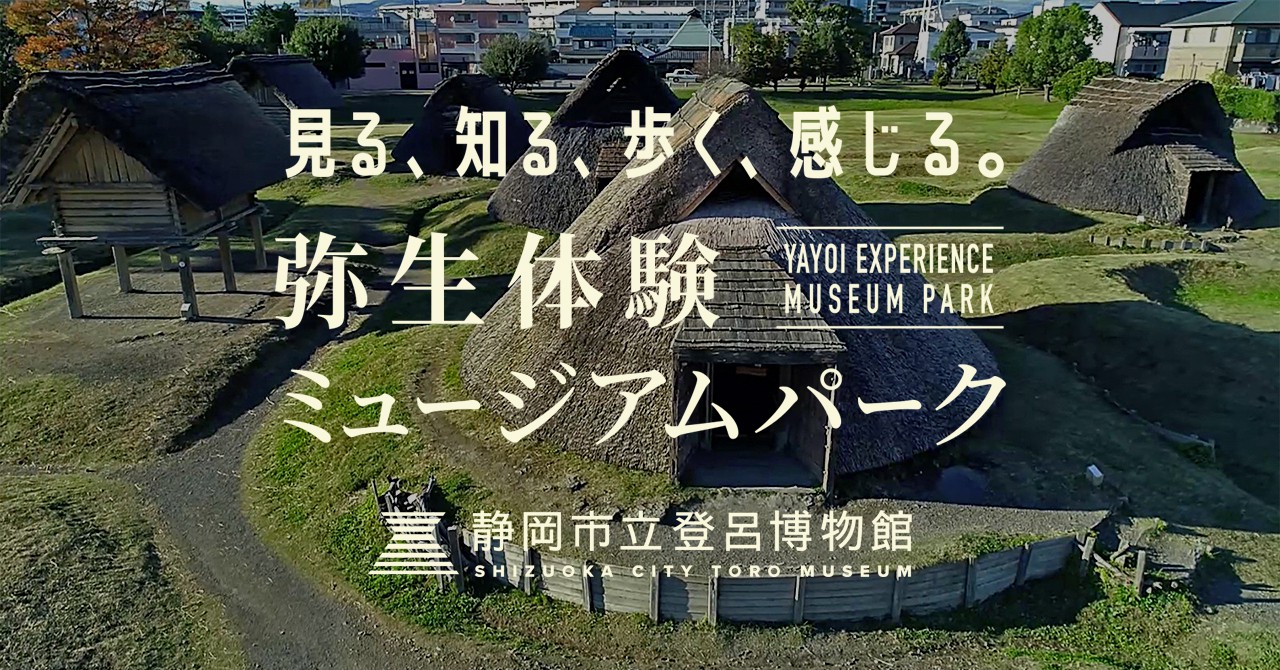

登呂遺跡(とろいせき)静岡県静岡市

登呂遺跡(とろいせき)は、1943年に偶然発見され、その後1950年代から本格的な発掘調査が行われました。この遺跡は弥生時代の集落跡であり、静岡県静岡市に位置しています。以下に、登呂遺跡の発見からその詳細について説明します。

発見の経緯

- 発見のきっかけ: 1943年、静岡市の農地で作業中に、農民が古い遺物を発見しました。この遺物が弥生時代のものであると判断され、遺跡の存在が明らかになりました。

- 調査の開始: 発見後、1950年代に本格的な発掘調査が行われました。調査は静岡市教育委員会などの考古学者によって進められ、遺跡の全貌が次第に明らかになりました。

遺跡の特徴

- 時代背景: 登呂遺跡は弥生時代(紀元前3世紀から紀元3世紀頃)の集落跡です。弥生時代は、稲作が始まり、定住生活が形成された時代です。

- 遺構と遺物:

- 竪穴住居: 遺跡内には、弥生時代の典型的な竪穴住居(地面に掘った穴に柱を立て、屋根をかける形式の住居)が多数発見されています。これにより、当時の住居の構造や生活様式がわかります。

- 水田跡: 弥生時代の水田跡が発見されており、当時の稲作技術や農業の様子がわかります。水田の構造や灌漑の方法が明らかにされ、古代日本の農業技術の進展が理解されています。

- 土器と遺物: 多くの弥生土器が発見され、これにより当時の食生活や文化が知ることができます。また、石器や鉄器なども出土し、当時の技術レベルや社会構造が示されています。

保存と公開

- 保存施設: 登呂遺跡は静岡市の管理下で保存されており、遺跡内には「登呂遺跡展示館」が設けられています。この施設では発掘された遺構や遺物が展示されており、見学者は当時の生活や文化を学ぶことができます。

- 公開と教育: 登呂遺跡は観光地としても人気があり、一般の人々や学生に弥生時代の文化を紹介するためのガイドツアーやイベントが開催されています。

歴史的意義

- 古代史の理解: 登呂遺跡の発見は、日本の弥生時代の研究において重要な意義を持ちます。弥生時代の生活様式や社会構造についての理解が深まり、日本の古代史における重要な資料となっています。

- 農業技術の証拠: 水田跡の発見は、古代の稲作技術についての貴重な証拠となり、当時の農業の発展についての知識を提供しています。

登呂遺跡は、日本の弥生時代を理解するための重要な遺跡であり、その保存と研究が進められています。

登呂遺跡へのアクセス

場所:〒422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂5丁目10−5

アクセス:JR静岡駅南口からバスorタクシーにて約10分、東名静岡ICから約10分、東名日本平久能山スマートICから約10分

静岡県の市街地にあり新幹線停車駅の静岡駅からバスで10分と県外からの見学者でもアクセスしやすい好立地の弥生時代の遺跡です。

歴史の始まりを知る:弥生時代の日本人の営み

歴史を学ぶにおいて初めに学ぶ旧石器、縄文、弥生時代の話ですが実は子供にとっては最もなじみがなくとっつきにくい範囲です。特に卑弥呼が出てくる邪馬台国までは具体的な人名すら出てこないため子どもたちはまったくイメージが湧きません。そこで実際に遺跡として存在する登呂遺跡に訪れることで実際に昔の人たちがどのような暮らしをしていたのかを目で理解することができ一気に理解が深まります。この時代のことは歴史が古く文明活動も少なかったことから簡単なことを覚えるだけで済みますが最初に歴史を嫌いになるポイントでもあります。好奇心旺盛な子供のうちに実際に見せてあげることで具体的なイメージが定着し社会の勉強にもプラスに働くこと間違いないでしょう。

また敷地内には博物館も併設されており詳しい説明もあるほか実際に火起こし体験をできるなど子どもが関心をもち理解を深められる工夫のある施設と言えます。