INSPIRE ACADEMY 東京都世田谷区渋谷区 中学受験特化個別指導予備校

中学受験で大学附属校・系属校が人気の理由とその現実:メリットとリスクを徹底解説

「大学受験を避けられる」「高校の友人とそのまま大学へ」「教育環境が充実」――こうした魅力から、近年、中学受験で大学附属校・系属校を志望する家庭が増えています。特に都市部では、MARCHや早慶の附属中学が高い人気を誇り、難関中学受験の中でも一定のポジションを築いています。

しかし、その一方で、「子どもの将来を早くから固定してしまうのでは?」「大学附属だからといって本当に安心なのか?」といった不安の声も少なくありません。

なぜ大学附属校が人気? その背景と4つの大きなメリット

① 推薦制度による“大学進学の安定感”

大学附属校に進学する最大のメリットの一つが、「推薦による内部進学制度」が整っている点です。通常の大学受験では、筆記試験の得点によって合否が決まることが多いですが、附属校の推薦制度では、高校3年間の成績、学校活動への参加、面接、小論文など、総合的な評価で進学の可否が判断されます。

内部推薦の条件としては、出席率や評定平均(いわゆる「内申」)が一定以上であることが求められますが、試験に比べて精神的・体力的な負担が少なく、安定した大学進学を目指すうえで大きな安心材料になります。

加えて、近年は附属校でありながら付属大学の合格枠を維持しながら他大学の入試を受ける方式や一般入試までは待ってくれないもののAO入試(総合型選抜)や他大の指定校推薦の結果を待ってから付属大学への推薦を決められる制度などの外部受験を容認する学校も増えており、「内部進学の保険があるからこそ、思い切って挑戦できる」という柔軟な選択が可能になっています。

② 全国勝負の大学受験になる前に難関大の合格を取れる

早慶MARCHともなれば大学受験時は日本中から猛者が集まってきます。一方で中学受験においては地方から受けに来ることはありえません。電車で1時間圏内の子だけの勝負になるため倍率が高いとはいえ大学受験よりライバルが少なくなります。

③ 教育環境の充実と“大学のリソース”活用

大学附属校・系属校の多くは、系列大学の設備や人材を活用できる点で、進学校にはないアドバンテージを持っています。たとえば以下のような機会が得られることもあります

- 大学キャンパスでの特別授業や聴講制度

- 専門的な研究設備を使った実験や演習

- 大学生とのディスカッションやチューター制度

- 留学生との交流イベントや国際プログラム

これにより、生徒たちは大学に進学する前から高度な学問や国際的な視野に触れることができ、自らの進路や興味をより深く掘り下げていくことが可能になります。

また、広々とした校地や体育館、最新のICT機器など、大学の支援を受けた教育環境が整っていることも、保護者にとっては大きな魅力です。

④ 精神的・金銭的な“大学受験の負担軽減”

大学附属校の魅力として忘れてはならないのが、「大学受験にかかるコスト削減」です。大学受験に挑む生徒の多くは、塾や予備校、家庭教師などに通いながら学力を磨くため、数十万円から百万円単位での費用が発生することも珍しくありません。

それに対し、附属校では「大学受験のための猛勉強」が不要なケースが多く、その分の費用を他の学びや活動に回すことができます。家計にとって大きな安心材料であることは間違いありません。

⑤ 仲間と共に進学できる安心感と人間関係の継続性

附属校ならではのメリットとして、もう一つ注目すべきなのが「一緒に大学へ進学できる」という点です。特にMARCH系列などでは、学年の8割以上がそのまま系列大学に進学することも珍しくなく、大学生活でも顔なじみの友人と過ごすことができます。そんなもの大学に入ったら新しい友達が沢山できてそれはそれで楽しいと思うかもしれませんが、昨今大学では友達を一人も作れずに卒業していく人も多くいます。大学側もそれを認知しておりカフェテリアにぼっち飯スペースをわざわざ作るほどです。

一方クラス活動が中心の中高では友達が一人も作れないなんてことはほぼ無く、その人間関係が一からリセットされることへの不安がないため、大学での新生活もスムーズにスタートしやすく、「人見知りで不安」「友達がいないとつらい」というタイプの生徒には大きなメリットです。

実は大学は友人の有無が進学や成績に大きく影響を与えます。友達が多ければ過去問がもらえたり難しい問題を一緒に解きあったり教えたり、レポート課題などでは協力すれば乗り越えることも容易になります。

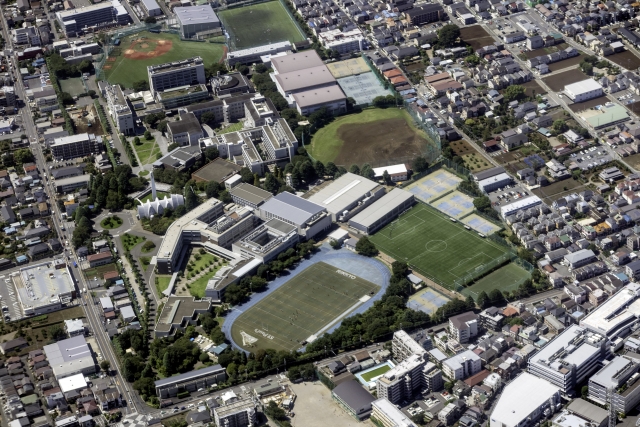

立教新座中高

実はデメリットも多い! 附属校選びで注意すべきポイント

① 進路の自由度が制限される可能性

附属校最大のデメリットともいえるのが、「将来の選択肢が中学受験時点である程度固定されてしまう」ということです。

例えば、系列大学に医学部や薬学部がない場合、「将来医師になりたい」と思った時点で進路変更が必要になります。特に医療系は慶應以外の付属校で目ぼしい学校はありませんし系列の医学部を持つ日大や獨協であっても推薦枠は数名。医療系が充実している慶應も当然全員が進学できるわけではなく、学校内でトップの成績の人のみ進学可能になるため医療系を視野に入れて中学受験をすることはできません。高校で学年トップを3年間維持しなければならずこれは中学受験の時点で狙って入れる枠ではありません。

また医療系でなくともMARCHは理系学科の数自体が少ないため、付属校であっても他大学の一般入試に挑む必要があります。理系は資格職ほどではないものの大学で学んだ教科が就職に大きな影響を与えます。化学系が人気で入れないから電気系に行こうと妥協してしまえば生涯において電気系の仕事と関わることになります。文系の人が商学部を諦めて経済学部に行くというのとはわけが違います。

しかし付属校からの一般受験には大きな問題があり、附属校は大学受験対策に特化していないため、短期間での巻き返しは容易ではありません。当然学校の先生も付属大学に進学させるために進路指導をしているため大学受験のノウハウが学校として存在していません。そして最悪なことにほぼすべての生徒は付属大学にエスカレーター進学するため緊張感ゼロ。みんなは最後の高校生活を思い切り楽しんでいます、その中一人で大学受験の勉強をするというのは想像できない程辛い環境です。

② 付属校といえど推薦の枠には限りがある

これは学校によりますが大学付属をうたっていても推薦枠は7割しかないという学校も多く存在します。こうなると困るのはギリギリの成績で滑り込んだ子です。周りの子は入学した時点で自分より賢い子ばかりなので勉強してもしても成績が上がらないという苦難の道を進みます。

また、推薦枠は十分に設けられている学校でも「学部学科毎に人数制限がある」場合がほとんどです。例えば付属校の子が全員経済学部に行きたい!と言い出しても全員進学させられるわけがないですよね。ここでも競争になります。そのため学校の雰囲気はややピリピリしている部分が幾分あります。自分の枠のために友達の足を引っ張ってやろうとする輩もいるので注意が必要です。

このように学校によっては「系列大学に進学するための成績順位」がまず存在し、さらに人気学部に進むためには附属校内でも上位の成績をキープし続ける必要があります。

③ “楽ができる”は幻想? 高度な課題や学習が求められる現実

「大学受験がない=楽ができる」というのはよくある誤解です。むしろ、附属校では大学のカリキュラムを意識した学習や、自発的な研究活動が求められるケースも多くあります。

例えば:

- 自ら資料を集めて調査するプレゼン課題

- 卒業論文に相当する自由研究

- グループワークやディスカッション

これらは「ただ覚える勉強」ではなく、「考え、自分の意見を表現する力」を問われるため、受け身の勉強に慣れてきた中学受験組にとっては苦戦する部分です。

実際に中学・高校で成績が芳しくないと、希望する学部に進めないケースもあり、「思っていたほど楽じゃなかった…」という声も少なくありません。

④ 途中で進路変更するとコスト増になることも

附属校から他大学へ進学する場合、当然ながら一般入試や推薦入試に向けた受験対策が必要になります。これにより、塾や予備校への通学、受験料、模試代などが一気にのしかかり、想定以上の金銭負担が発生するリスクも。

また、「系列大学へ行ける」という安心感がある分、受験モードへの切り替えが遅れやすく、受験に本気で取り組むのが後手になってしまう場合もあります。

⑤ 学力が足りておらず大学で留年や退学をしてしまう

附属校からの推薦枠は突破できたという子でもやはり一般試験や指定校推薦で入ってきた子に比べると勉強ができないケースが散見します。厳しい大学受験を潜り抜けてきた子や指定校を取れるような学校のテスト勉強がうまい子の前では差がついてしまうことがあります。特に理系は付け焼き刃的な方法での進級が難しく学校によっては留年率が3割を超えるところも多くなります。それでも留年ですめばいいほうでやめてしまう子もいます。

⑥ 行きたい学部に行けずにモチベーションが上がらない

大学受験がとても厳しいことくらい付属校に通っていてもわかります。そのため行きたい学部がない、もしくは人気で推薦枠が取れないという子も一般試験を回避するために行ける学部の推薦を取ってしまいます。文系の場合は就職はほぼ横並びで行うため学部学科を気にする必要は理系ほど高くありませんが理系で化学系に興味があったのに物理系しか推薦枠がなかったなんて場合は要注意。生涯にわたって後悔する可能性もあるので注意してくださいね。

中学受験で附属校を選ぶ際のチェックリスト

- 系列大学の学部構成を確認

→ やりたいことが決まっているなら、それが学べるかどうかを確認 - 内部進学の条件を把握する

→ 成績基準や面接、小論文の有無、進学率などを事前に調べておく(学校によってかなり異なります) - 他大学受験のルールを確認

→ 系列大学の入学権利を保持したまま外部受験できるかどうか - お子様の性格・学習スタイルを考慮する

→ 自発的な学びに向いているタイプか、受験向きのコツコツ型か

終わりに:附属校と進学校、どちらが正解か?

「附属校と進学校、どちらが良いのか?」という問いに、絶対的な答えはありません。

大学受験のストレスを減らし、のびのびと学べる附属校は確かに魅力的です。しかし、それは“将来の方向性がある程度決まっている”子にとっての話。まだやりたいことが見えていない子にとっては、選択肢を狭めてしまうリスクもあります。

家庭の教育方針、お子様の個性、将来に対する価値観など、複数の視点から「自分に合った道」を選ぶことが何より大切です。

中学受験をゴールとせず、その先の人生を見据えた学校選びを――。